ゲーミングPCでゲームに没頭していると、突然「ブーン」という冷却ファンの音が大きくなり、集中が途切れてしまった経験はありませんか?高性能なゲーミングPCにとって冷却は非常に重要ですが、その分ファンの騒音も悩みの種になりがちです。この記事では、ゲーミングPCの冷却ファンがうるさくなる原因を特定し、初心者でも実践できる冷却方法から、より効果的な静音化対策まで、幅広く解説していきます。適切な対処法を知ることで、静かで快適なゲーム環境を取り戻しましょう。

- うるさい冷却ファンの主な原因

- 初心者でもできる基本的な冷却方法

- より効果的な実践的冷却テクニック

- パーツ交換で静音化する選択肢

うるさいゲーミングPC冷却ファンの原因と冷却方法の基本

- PC内部のホコリが原因かも

- ケース内のエアフローは悪い?

- CPUグリスの劣化を疑う

- 高負荷時のファン回転数を確認

- PCの設置場所を見直そう

PC内部のホコリが原因かも

ゲーミングPCの冷却ファンがうるさく感じる場合、最初に疑うべきはPC内部に蓄積したホコリです。 PCは内部の熱を外に逃がすために常に空気を循環させており、その過程で室内のホコリを吸い込んでしまいます。特に、CPUクーラーのヒートシンクやグラフィックボード、ケースファンなどにホコリが溜まると、いくつかの問題が発生します。

まず、ホコリが冷却フィンやファンの羽に付着すると、放熱効率が著しく低下します。 熱がうまく排出されなくなるとPC内部の温度が上昇し、各種センサーがそれを検知します。すると、PCは温度を下げようとして、自動的にファンの回転数を上げてしまうのです。 この「冷却効率の低下 → 内部温度の上昇 → ファンの高速回転」という悪循環が、騒音の主な原因となります。

定期的な内部清掃は、静音化だけでなくPCのパフォーマンス維持やパーツの寿命を延ばすためにも非常に重要です。

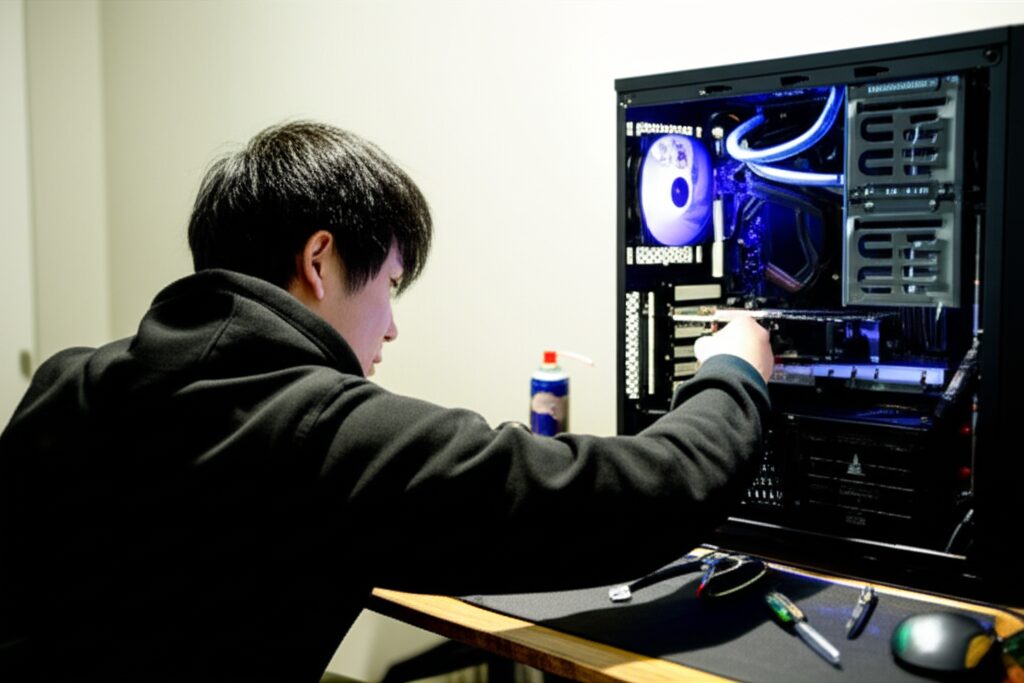

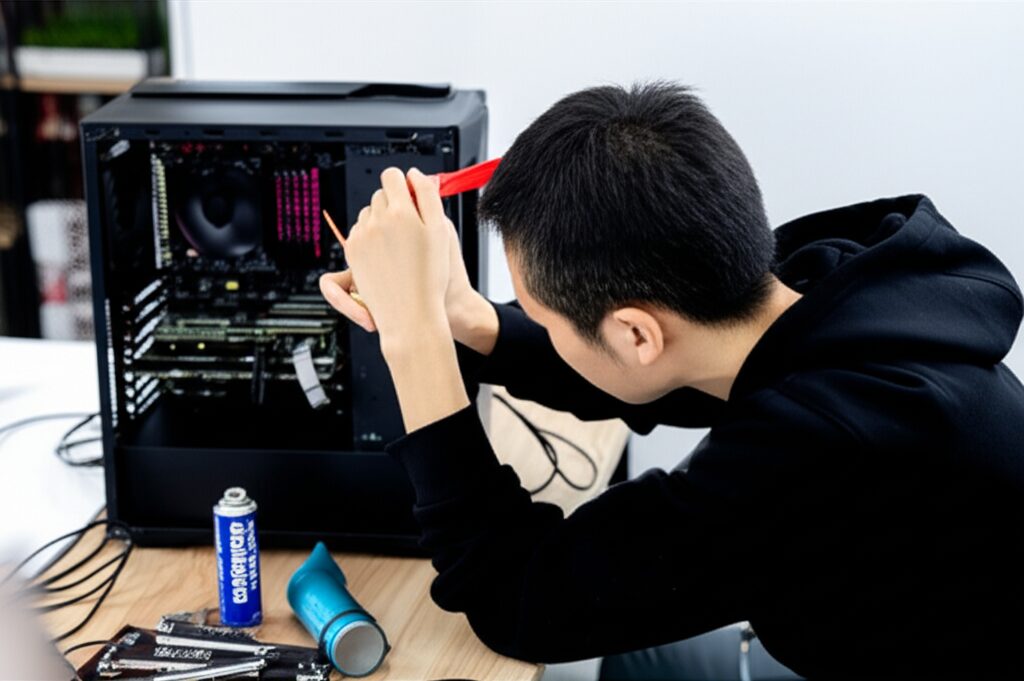

ホコリ掃除の手順とポイント

PC内部の清掃は、エアダスターを使ってホコリを吹き飛ばすのが基本です。電源を完全に落とし、コンセントを抜いてから作業を始めましょう。ケースを開けて、特にホコリが溜まりやすいCPUクーラー、グラフィックボードのファン、ケースの吸気・排気口周辺を重点的に清掃します。掃除機を使う場合は、ノズルの先端でパーツを傷つけないよう注意が必要です。

清掃時の注意点

静電気には細心の注意を払ってください。 静電気はPCパーツにとって大敵であり、一瞬で故障させてしまう可能性があります。作業前には金属製のドアノブなどに触れて、体に溜まった静電気を放電しておきましょう。また、電源を入れたままの清掃は、ショートや感電、ファンとの接触による怪我のリスクがあり非常に危険ですので絶対に避けてください。

ケース内のエアフローは悪い?

PC内部の掃除をしてもファンの音が静かにならない場合、次に考えられる原因はPCケース内のエアフロー(空気の流れ)の悪化です。 エアフローが悪いと、冷却ファンがいくら回転しても熱が効率的に排出されず、ケース内部に熱がこもってしまいます。結果として、内部温度が上昇し、ファンがさらに高速で回転するという悪循環に陥ります。

効率的なエアフローの基本は、ケース前面や底面から冷たい外気を取り込み(吸気)、背面や天面から温まった空気を排出する(排気)という一貫した流れを作ることです。 この流れが何らかの要因で妨げられると、冷却性能が低下してしまいます。

エアフローを悪化させる主な要因

エアフローを阻害する代表的な原因の一つが、PC内部のケーブル配線です。電源ケーブルやSATAケーブルなどが乱雑に配置されていると、空気の流れを妨げる壁となってしまいます。 これらのケーブルをケースの裏側スペースにまとめる「裏配線」を行うなど、ケーブルマネジメントを工夫するだけで、エアフローは大きく改善されます。

また、ケースファンの配置や向きが不適切な場合もエアフローを悪化させます。例えば、吸気ファンと排気ファンのバランスが悪かったり、ファン同士が近い位置で向かい合っていたりすると、空気の流れが乱れてしまいます。理想的な空気の流れを意識して、ファンの位置や向きを見直すことが重要です。

ポジティブプレッシャーとネガティブプレッシャー

エアフローには、吸気量が排気量を上回る「正圧(ポジティブプレッシャー)」と、排気量が吸気量を上回る「負圧(ネガティブプレッシャー)」があります。正圧は意図しない隙間からホコリが入り込むのを防ぎやすいメリットがあり、負圧は熱を強力に排出する効果が期待できます。どちらが良いとは一概には言えませんが、一般的には若干の正圧状態がホコリ対策の面で推奨されることが多いです。

CPUグリスの劣化を疑う

長年使用しているゲーミングPCの場合、CPUグリスの劣化が冷却ファンをうるさくしている原因かもしれません。 CPUグリスとは、CPUの表面とCPUクーラーの金属部分(ヒートシンク)の間に塗られている、熱伝導性の高いペースト状の物質です。 目には見えない微細な凹凸を埋め、CPUで発生した熱を効率良くCPUクーラーに伝えるという非常に重要な役割を担っています。

このCPUグリスは時間とともに乾燥して硬化し、熱伝導率が低下していきます。 グリスが劣化すると、CPUの熱がクーラーにうまく伝わらなくなり、CPUの温度が異常に上昇しやすくなるのです。その結果、マザーボードはCPUを冷やすために、CPUファンの回転数を最大限まで引き上げようとします。これが、高負荷時でもないのにファンが常に全力で回転し、大きな騒音を発生させる原因となります。

グリス塗り替えの効果

劣化したグリスを新しいものに塗り替えることで、CPUの熱伝導が改善され、冷却効率が劇的に向上することがあります。 結果として、CPU温度が安定し、ファンの回転数も抑えられるため、静音化に繋がります。一般的に、CPUグリスの塗り替えは1~3年程度が目安とされていますが、PCの使用頻度や環境によって劣化の進み具合は異なります。

古いグリスを無水エタノールなどで綺麗に拭き取り、新しいグリスを適量(米粒程度)CPUの中央に塗布し、クーラーを圧着することで塗り替えは完了します。 ただし、PCパーツの取り外しや取り付けに慣れていない初心者の方にとっては、少しハードルの高い作業かもしれません。自信がない場合は、専門の業者に依頼することも検討しましょう。

高負荷時のファン回転数を確認

ゲーミングPCのファンは、PCに高い負荷がかかると回転数が上がり、音が大きくなるのが正常な動作です。 最新のグラフィック設定でゲームをプレイしたり、動画のエンコード作業を行ったりすると、CPUやGPUは大量の熱を発生させます。この熱を放置するとパーツの故障に繋がるため、冷却ファンは全力で回転して内部を冷やそうとします。

そのため、高負荷時にファンがうるさくなること自体は、必ずしも異常ではありません。問題なのは、負荷がそれほど高くないアイドル時や、軽い作業をしているにもかかわらず、ファンが常に高速で回転している場合です。これは、前述したホコリの詰まりやエアフローの悪化、CPUグリスの劣化など、何らかの冷却不足が原因である可能性が高いと言えます。

現在のPCの状態を正確に把握するために、モニタリングソフトを導入することをおすすめします。

モニタリングソフトの活用

「HWMonitor」や「MSI Afterburner」といったフリーソフトを利用すると、CPUやGPUの温度、そして各ファンの回転数(RPM)をリアルタイムで確認できます。これらのソフトを使って、アイドル時と高負荷時(ゲームプレイ中など)の数値を比較してみましょう。アイドル時でもCPU温度が60度を超えていたり、ファンの回転数が常に高止まりしていたりする場合は、冷却システムに何らかの問題を抱えているサインです。

もし、特定のゲームやアプリケーションを実行した時にだけファンが異常にうるさくなる場合は、そのソフトウェアがPCに過剰な負荷をかけている可能性があります。 ゲーム内のグラフィック設定を少し下げてみる、不要な常駐ソフトを終了させるなどの対策で、負荷を軽減できる場合があります。

PCの設置場所を見直そう

意外と見落としがちなのが、ゲーミングPC本体の設置場所です。 PCの冷却性能は、その周囲の環境に大きく影響を受けます。どんなに高性能な冷却ファンを搭載していても、設置場所が悪ければその能力を十分に発揮できません。

PCは、ケースの吸気口から室内の冷たい空気を取り込み、内部のパーツを冷やした後、温まった空気を排気口から排出することで冷却を行っています。 この空気の循環をスムーズに行うためには、PCの吸気口と排気口の周りに十分なスペースを確保することが不可欠です。

避けるべき設置場所

- 壁にぴったりつけている: ケースの背面や側面には排気口や吸気口があることが多く、壁との隙間が狭いと空気の流れが妨げられます。最低でも10cm程度は壁から離して設置するのが理想です。

- 棚の中など密閉された空間: 机の下のキャビネットや本棚の中など、囲まれた空間にPCを設置すると、排出した熱がこもってしまい、その熱い空気を再び吸い込むことになります。 これでは冷却効率が著しく低下してしまいます。

- 直射日光が当たる場所: 窓際などで直射日光が当たると、PCケース自体の温度が上昇し、内部の冷却をさらに困難にします。

- ホコリっぽい場所: 床に直接置くと、床のホコリを吸い込みやすくなり、内部の汚れが早く進行します。 可能であれば、少し高さのある台の上に置くことをお勧めします。

このように言うと、大げさに聞こえるかもしれませんが、PCを風通しの良い場所に移動させるだけで、ファンの回転数が落ち着き、騒音が軽減されるケースは少なくありません。 まずは一度、ご自身のPCが適切な場所に置かれているか確認してみてください。

ゲーミングPC冷却ファンがうるさい時の実践的な冷却方法

- ファン制御ソフトで回転数を調整

- BIOS設定でファンを最適化

- 静音ファンへの交換を検討する

- 水冷クーラーで冷却性能を上げる

- PCケースの変更も選択肢の一つ

ファン制御ソフトで回転数を調整

基本的な原因を解消してもまだファンの音が気になる場合、ファン制御ソフト(ファンコントロールソフト)を導入するという選択肢があります。 これらのソフトウェアを使用すると、Windows上から手動で、あるいは温度に応じて自動でファンの回転数を細かくコントロールすることが可能になります。

多くのマザーボードには、メーカー純正のユーティリティソフトが付属しており、その中にファン制御機能が含まれている場合があります。もし純正ソフトがない場合や、より高度な設定をしたい場合は、「FanCtrl」などのサードパーティ製のフリーソフトを利用するのがおすすめです。

ファン制御ソフトの最大のメリットは、CPUやGPUの温度とファン回転数の関係(ファンカーブ)を自分でカスタマイズできる点です。 例えば、「CPU温度が60℃までは静かな40%の回転数を維持し、70℃を超えたら80%まで回転数を上げる」といった設定ができます。これにより、PCに負荷がかかっていない時は静かに、そして本当に冷却が必要な時だけパワフルに冷やす、という理想的な運用が可能になります。

設定を誤るリスクに注意

ファン制御は非常に便利ですが、設定には注意が必要です。回転数を過度に低く設定してしまうと、高負荷時にパーツを十分に冷却できず、パフォーマンスの低下や最悪の場合は熱暴走によるシャットダウン、パーツの寿命を縮める原因にもなりかねません。設定を変更する際は、必ずCPUやGPUの温度をモニタリングしながら、少しずつ調整していくようにしましょう。

代表的なファン制御ソフト

FanCtrl: シンプルなUIで初心者にも扱いやすく、各ファンを個別に制御できる人気のフリーソフトです。 複数のプロファイルを保存し、用途に応じて切り替えることもできます。

SpeedFan: 古くからある定番のファン制御ソフトで、詳細な設定が可能ですが、やや上級者向けです。

BIOS設定でファンを最適化

ソフトウェアを使わずに、より根本的なレベルでファンを制御したい場合、BIOS(UEFI)の設定を変更する方法があります。 BIOSは、PCの最も基本的なハードウェア制御を行っているシステムで、OSが起動する前に設定画面に入ることができます。

最近のマザーボードのBIOSには、グラフィカルで直感的に操作できるファンコントロール機能が搭載されていることがほとんどです。 PCの起動時に「Delete」キーや「F2」キー(マザーボードメーカーによって異なります)を連打することでBIOS設定画面に入り、ファンの設定項目を探します。

BIOS設定では、主に以下のような調整が可能です。

- ファンモードの選択: 「サイレント」「標準」「パフォーマンス」「フルスピード」といったプリセットから、好みのモードを選択できます。 静音性を重視するなら、まずは「サイレント」モードを試してみるのが良いでしょう。

- ファンカーブのカスタマイズ: ソフトウェア制御と同様に、温度とファン回転数の関係を示すグラフ(ファンカーブ)を自分で作成できます。 これにより、特定の温度ポイントでファンがどの程度の速さで回転するかを細かく指定できます。

- DC/PWMモードの切り替え: ファンの種類(3ピンのDCファンか、4ピンのPWMファンか)に合わせて制御方式を最適化できます。通常は「Auto」で問題ありませんが、うまく制御できない場合は手動で切り替えることで改善することがあります。

私の場合、BIOS設定は少し難しく感じるかもしれませんが、一度設定してしまえばOSやソフトウェアの状況に左右されず安定して動作するのが大きなメリットです。メーカー製のユーティリティソフトが不安定な場合や、PCをクリーンな状態で使いたい方には特におすすめの方法です。

BIOS設定の注意点

前述の通り、BIOSはPCの根幹をなすシステムです。ファン設定以外の項目を誤って変更すると、PCが起動しなくなるなどの深刻なトラブルに繋がる可能性があります。自信がない場合は、ファン設定以外の項目には触れないようにしましょう。また、ファン回転数を低く設定しすぎると冷却不足になるリスクがあるのは、ソフトウェア制御の場合と同様です。

静音ファンへの交換を検討する

これまで紹介した対策を試しても騒音が改善されない場合、あるいは「カラカラ」「ジージー」といった明らかに異常な音がする場合は、ファン自体が物理的に故障または劣化している可能性があります。 そのような状況では、冷却ファンをより高性能な静音ファンに交換することが最も効果的な解決策となります。

PCケースに標準で搭載されているファンは、コストを抑えるために性能がそこそこの場合も少なくありません。一方で、PCパーツ市場には、静音性を重視して設計された高性能なファンが数多く存在します。これらのファンは、特殊な形状の羽根や、高品質なベアリング(軸受け)を採用することで、同じ風量でもより低い騒音レベルを実現しています。

静音ファン選びのポイント

ファンを選ぶ際には、以下のスペックに注目しましょう。

- ノイズレベル (dBA): デシベル(A特性)で表され、数値が小さいほど静かです。静音を謳うモデルは20dBA以下のものが多いです。

- 風量 (CFM): 1分間に送ることができる空気の量を示し、数値が大きいほど冷却性能が高くなります。

- 回転数 (RPM): 1分間あたりの回転数です。一般的に回転数が高いほど風量は増えますが、騒音も大きくなります。

- ベアリングの種類: ファンの軸受けには、安価なスリーブベアリング、長寿命なボールベアリング、静音性に優れた流体動圧軸受(FDB)などがあります。静音性を求めるならFDB採用のモデルがおすすめです。

重要なのは、単純にノイズレベルが低いだけでなく、十分な風量を確保できるファンを選ぶことです。静かでも風量が少なすぎてはPCを冷却できず、結局他のファンが高回転で回り、意味がありません。ノイズレベルと風量のバランスが良い製品を選ぶことが肝心です。

Noctuaやbe quiet!といったメーカーは、高性能な静音ファンで定評があります。価格は少し高めですが、その静音性と冷却性能は多くのユーザーから高い評価を得ています。ファンの交換は、PCケースを開けてネジを数本外し、ケーブルを繋ぎ変えるだけの比較的簡単な作業なので、自作PC初心者の方でも挑戦しやすいカスタマイズの一つです。

水冷クーラーで冷却性能を上げる

特にCPUの冷却性能を抜本的に向上させ、静音化を図りたいのであれば、水冷クーラーへの換装は非常に強力な選択肢です。 従来の空冷クーラーがヒートシンクとファンで直接CPUを冷やすのに対し、水冷クーラーは冷却液(クーラント)を循環させて熱を移動させ、ラジエーターと呼ばれる大型の放熱器でまとめて冷却する仕組みです。

水冷クーラーのメリット

水冷クーラーの最大のメリットは、その圧倒的な冷却性能です。 空気に比べて熱を運ぶ能力が高い液体を使うため、特に高負荷が長時間続くゲーミング環境において、CPU温度を低く安定させることができます。CPU温度が安定すれば、ラジエーターを冷却するファンの回転数も低く抑えられるため、結果として空冷クーラーよりも高い静音性を実現できる場合があります。

また、CPU周辺に巨大なヒートシンクがなくなるため、ケース内のエアフローが改善されたり、メモリへのアクセスが容易になったりするメリットもあります。

| 冷却方式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 空冷クーラー | ・構造がシンプルで安価 ・取り付けが比較的容易 ・故障リスクが低い |

・高性能モデルは大型化しやすい ・ケース内エアフローを阻害しやすい ・最高レベルの冷却性能では水冷に劣る |

| 水冷クーラー | ・非常に高い冷却性能 ・CPU周辺がスッキリする ・静音性に優れるモデルが多い |

・価格が高め ・取り付けがやや複雑 ・ポンプの作動音や液漏れのリスクがある |

水冷クーラーの注意点

一方で、水冷クーラーにはデメリットも存在します。構造が複雑なため価格が高価になりがちで、取り付けも空冷クーラーに比べて手間がかかります。また、ポンプの作動音が気になる製品があったり、数は少ないですが経年劣化による「液漏れ」のリスクもゼロではありません。液漏れが発生すると他のパーツを巻き込んで故障させてしまう可能性があるため、信頼性の高いメーカーの製品を選ぶことが重要です。

現在では、ラジエーター、ポンプ、チューブが一体化した「簡易水冷クーラー」が主流で、比較的簡単に導入できるようになっています。

PCケースの変更も選択肢の一つ

様々な対策を施してもなおファンの騒音に悩まされる場合、その原因はPCケース自体の設計にあるのかもしれません。PCケースは単なるパーツを入れる箱ではなく、冷却性能や静音性を左右する非常に重要な要素です。思い切ってPCケースを変更することで、騒音問題が劇的に改善されることがあります。

PCケースは、その設計思想によって大きく2つのタイプに分けられます。

1. エアフロー重視ケース

ケースの前面や天面がメッシュ(網目状)パネルになっており、空気の通り道を最大限に確保することに特化したタイプです。 非常に高い冷却性能を発揮できるため、高性能なパーツを搭載するゲーミングPCでは主流となっています。しかし、開口部が多いため、内部のファンの音が外部に漏れやすいというデメリットがあります。

2. 静音性重視ケース

こちらのタイプは、ケースの内側に吸音材が貼り付けられていたり、パネルの密閉性を高めたりすることで、内部の騒音が外に漏れるのを防ぐことに特化しています。 扉付きのフロントパネルを採用しているモデルも多く、動作音を大幅に低減させることが可能です。 ただし、エアフロー重視のケースに比べると密閉性が高いため、冷却性能はやや劣る傾向にあります。そのため、内部のエアフローをしっかり考慮してパーツを組む必要があります。

どちらのケースを選ぶべきか?

どちらのタイプが良いかは一概には言えません。冷却性能を最優先し、多少の音は許容できるならエアフロー重視ケース、とにかく静かな環境を構築したいのであれば静音性重視ケースが候補となります。 最近では、両者の良いところを組み合わせ、高い冷却性能と静音性を両立したモデルも登場しています。

PCケースの交換は、全てのパーツを一度取り外して新しいケースに組み直すという、PC自作に近い大掛かりな作業になります。しかし、ファンの騒音だけでなく、拡張性やメンテナンス性、デザインといった要素も一新できるため、PC環境をリフレッシュする良い機会にもなるでしょう。

うるさいゲーミングPC冷却ファンは冷却方法で改善

- ゲーミングPCのファンがうるさい主な原因はホコリの蓄積

- ホコリは冷却効率を下げファンの回転数を上げる

- 定期的なPC内部の清掃が静音化の第一歩

- ケース内のエアフロー悪化も騒音の原因になる

- ケーブルマネジメントで空気の流れを改善できる

- CPUグリスの経年劣化でCPU温度が上昇することがある

- グリスの塗り替えは冷却性能の回復に効果的

- 高負荷時にファンがうるさくなるのは正常な動作

- アイドル時にもうるさい場合は冷却不足のサイン

- PCの設置場所は風通しの良い場所を選ぶ

- 壁際や密閉空間は冷却効率を著しく低下させる

- ファン制御ソフトで回転数を細かくカスタマイズ可能

- BIOS設定でもファンモードやファンカーブを調整できる

- ファン自体が故障・劣化した場合は静音ファンへの交換が有効

- 水冷クーラーは空冷より高い冷却性能と静音性が期待できる

- PCケース自体の設計も静音性に大きく影響する

- エアフロー重視ケースと静音性重視ケースがある

- 最終手段としてPCケースの交換も視野に入れる