100均で静かな水槽冷却ファン蓋を自作!静音化のコツ

夏の厳しい暑さは、私たちだけでなく、水槽で暮らす魚や水草にとっても大きな脅威となります。水温の上昇は生体の健康に直結するため、適切な冷却対策は欠かせません。市販の冷却ファンは効果的ですが、「動作音が気になる」「蓋と併用しにくい」「価格が高い」といった悩みを持つ方も少なくないでしょう。この記事では、そんな悩みを解決するため、100均のアイテムを活用して静かな水槽冷却ファンと蓋を自作する方法を詳しく解説します。静音性を高めるコツから、市販品を選ぶ際のポイントまで、あなたの水槽に最適な冷却環境を整えるための情報をお届けします。

- 100均グッズを使った水槽冷却ファンと蓋の自作方法

- 自作ファンをさらに静音化するための具体的なテクニック

- 市販の静音冷却ファンと蓋を選ぶ際の比較ポイント

- 自作と市販品それぞれのメリット・デメリットと注意点

100均で静かな水槽冷却ファンと蓋を自作する方法

- 100均DIYのメリットとデメリット

- 冷却ファン自作で揃えるべき材料

- 簡単な水槽の蓋の自作方法とは

- PCファン流用で静音化するコツ

- 自作ファンの冷却効果はどのくらい?

- 自作する際の安全性と注意点

100均DIYのメリットとデメリット

水槽の冷却ファンや蓋を100均のアイテムで自作することには、魅力的な点と注意すべき点の両方が存在します。挑戦する前に、これらのメリットとデメリットをしっかりと理解しておくことが大切です。

まず、最大のメリットは圧倒的なコストパフォーマンスです。市販品を購入すると数千円かかることもありますが、100均であれば数百円から千円程度で材料を揃えることが可能です。これは、アクアリウムを手軽に始めたい方や、コストを抑えたい方にとって大きな魅力と言えるでしょう。

また、水槽のサイズや形状に合わせて自由に設計できる点もDIYならではの利点です。特殊なサイズの水槽や、特定の場所にファンを設置したい場合でも、自分で作ることでぴったりなものを用意できます。作る過程そのものを楽しめるというのも、DIYの醍醐味の一つになります。

100均DIYのメリット

・市販品に比べて圧倒的に安価

・水槽のサイズに合わせて自由に作れる

・創造性を発揮し、作る過程を楽しめる

一方、デメリットとして挙げられるのは、手間と時間がかかることです。材料を揃え、加工し、組み立てるという一連の作業が必要になります。また、完成度や性能は、自身の工作スキルに左右される点も無視できません。

そして、最も注意すべきなのが安全性はすべて自己責任になるという点です。特に電気を使用する冷却ファンを自作する場合、漏電やショートのリスクが伴います。水の近くで使うものだからこそ、防水対策には細心の注意を払う必要があります。冷却効果や静音性についても、必ずしも市販品と同等の性能が得られるとは限らないことを理解しておきましょう。

100均DIYのデメリット

・材料の選定から組み立てまで手間と時間がかかる

・完成度や性能が保証されない

・電気系統のトラブルや水濡れなど、安全面は自己責任

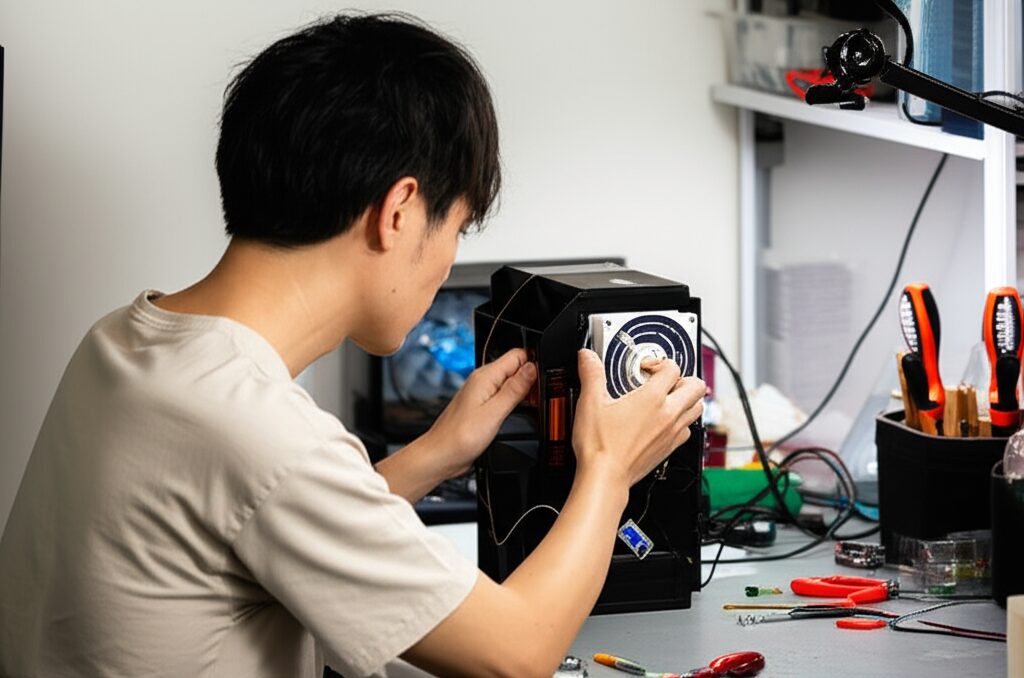

冷却ファン自作で揃えるべき材料

100均で水槽用の冷却ファンを自作する際に基本となる材料は、意外と身近なもので揃えることが可能です。ここでは、比較的簡単に手に入り、加工しやすいアイテムを中心に紹介します。

まず、冷却ファンの心臓部となる送風パーツが必要です。これには、100均で販売されている「ミニ扇風機」や「ハンディファン」が最適です。特にUSBで給電できるタイプは、電源の確保が容易なためおすすめです。

次に、ファンを水槽に固定するための土台やフレームとなるものを用意します。これには、以下のようなアイテムが役立ちます。

- ワイヤーネット:好きなサイズにカットしやすく、通気性も確保できます。

- 突っ張り棒:水槽の幅に合わせて設置し、ファンを固定する土台として利用可能です。

- ブックスタンド:角度を調整しやすく、水槽の縁に引っ掛ける形で使いやすいです。

これらのパーツを組み合わせるために、結束バンドやグルーガンといった固定具も忘れずに準備してください。結束バンドは仮止めや微調整がしやすく、グルーガンはしっかりと固定したい場合に便利です。このように、いくつかの基本的なアイテムを組み合わせることで、オリジナルの冷却ファンを製作できます。

【補足】その他の便利なアイテム

ファンから水槽への振動を軽減するために、耐震マットや隙間テープを緩衝材として使うと、静音性をさらに高める効果が期待できます。

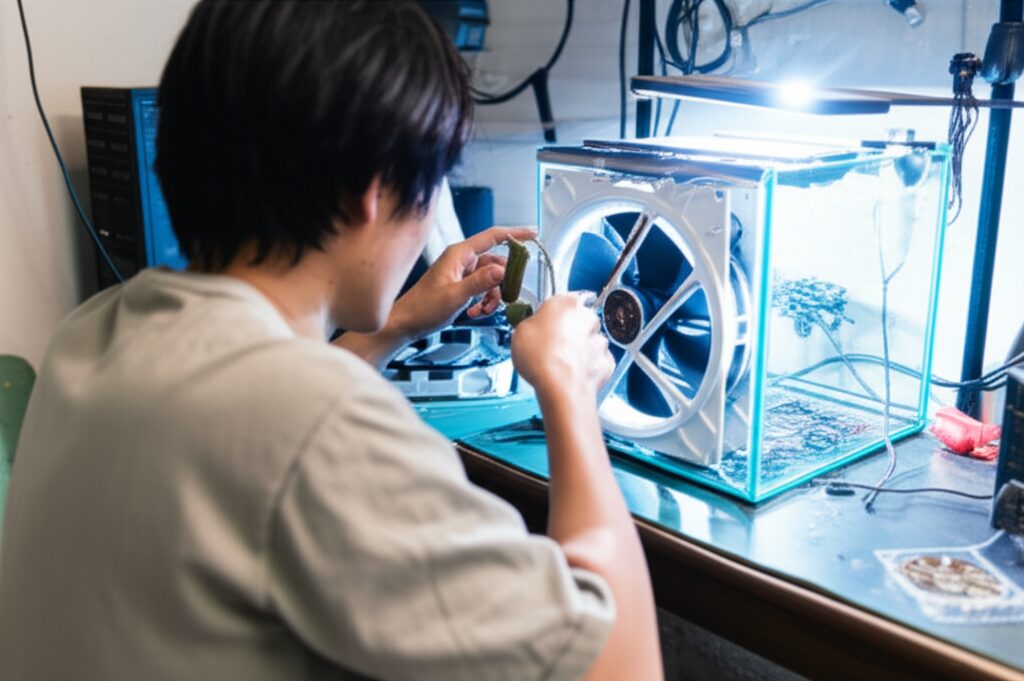

簡単な水槽の蓋の自作方法とは

水槽の蓋は、魚の飛び出し防止や水の蒸発を防ぐために重要な役割を果たします。しかし、冷却ファンを設置すると、既存の蓋が使えなくなることも少なくありません。ここでは、100均のアイテムを使って、ファンと併用できる通気性の良い蓋を自作する方法を解説します。

最も手軽で人気のある材料が「BBQ用の網」や「ワイヤーネット」です。これらの材料は、水槽のサイズに合わせてニッパーなどで簡単にカットできるうえ、網目状になっているため通気性が良く、冷却ファンの風を妨げません。

BBQ網を使った蓋の作り方

- 水槽の開口部のサイズを正確に測定します。

- 測定したサイズに合わせて、BBQ網をニッパーやペンチでカットします。このとき、手を傷つけないように軍手を着用しましょう。

- カットした網のフチが尖っている場合は、ヤスリで滑らかにするか、ビニールテープを巻いて保護します。

- ファンを設置する部分を避け、網を水槽の上に乗せれば完成です。

この他にも、園芸用の「鉢底ネット」や、プラスチック製の段ボールである「プラダン」も蓋の材料として活用できます。鉢底ネットは柔らかく加工が容易で、プラダンはカッターで好きな形に切り抜けるため、給餌口やファンのための開口部を自由に作れるのがメリットです。ご自身の水槽環境や目的に合わせて、最適な材料を選んでみてください。

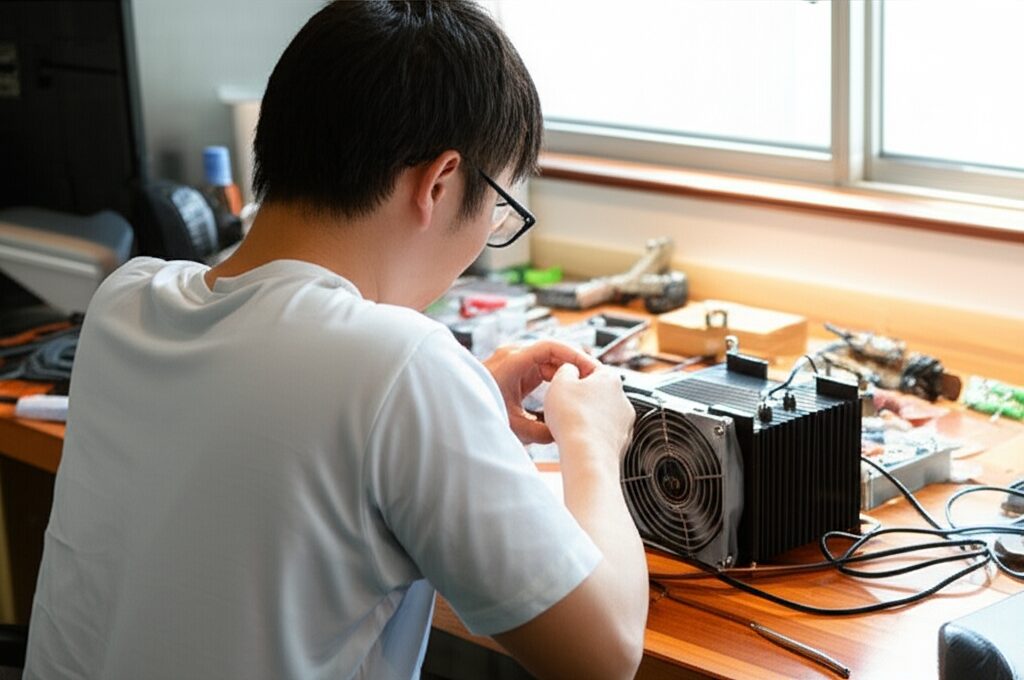

PCファン流用で静音化するコツ

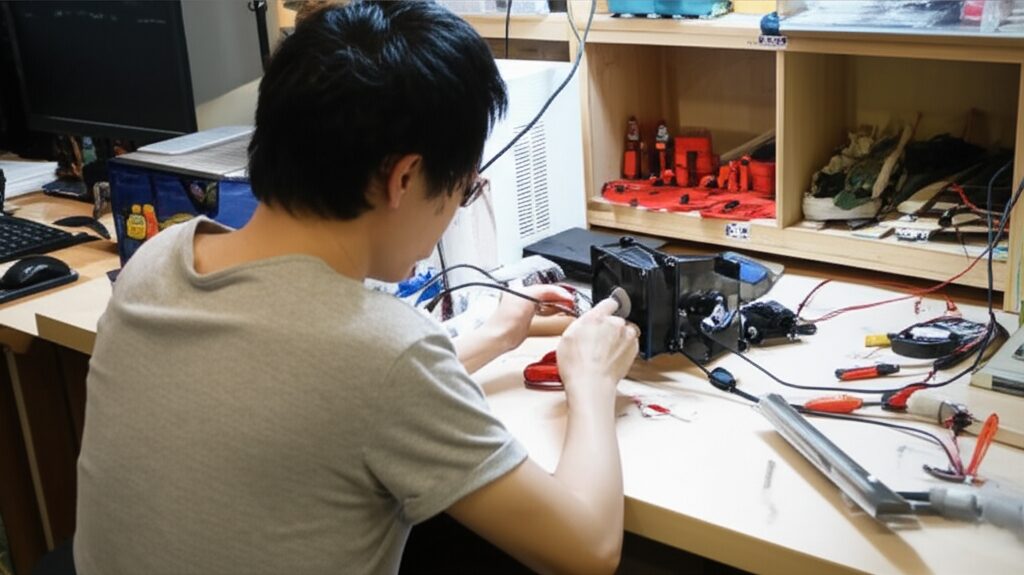

自作ファンの静音性にこだわるなら、パソコン用の冷却ファンを流用する方法が非常におすすめです。PCファンは、もともと静かな動作音が求められるパーツのため、100均のミニ扇風機に比べて格段に静かなものが多いのが特徴です。

PCファンを水槽用に使うには、まず電源を確保する必要があります。多くのPCファンは直流(DC)12Vで動作しますが、これを家庭用コンセント(交流AC100V)で使うためには「AC-DCアダプター」が必要です。また、USB電源から給電したい場合は、「USB昇圧ケーブル」を使うことで5VのUSB電源を12Vに変換してファンを動かせます。

ここで、静音化のための重要なコツが、ファンの回転数を調整することです。回転数が高いほど風量は増しますが、同時に騒音も大きくなります。そこで、「ファンコントローラー」というパーツを間に接続することで、電圧を調整し、最適な風量と静音性のバランスを見つけることが可能になります。

PCファン静音化のポイント

・もともと静音設計のPCファンを選ぶ

・AC-DCアダプターやUSB昇圧ケーブルで電源を確保する

・ファンコントローラーで回転数を調整し、騒音を抑える

私の場合、使わなくなった古いパソコンから取り外したファンを流用してみました。ファンコントローラーで回転数を少し下げて運用したところ、ほとんど音が気にならないレベルになり、市販品に負けない静音性を実現できました。

また、設置の際にファンと水槽の間に防振ゴムやスポンジを挟むことで、振動による共振音を効果的に抑えることができます。これらの工夫を組み合わせることで、驚くほど静かな冷却環境を自作で手に入れることが可能です。

自作ファンの冷却効果はどのくらい?

自作した冷却ファンに、一体どれほどの冷却効果が期待できるのかは、最も気になるところだと思います。結論から言うと、一般的には水温を2℃から4℃程度下げる効果が期待できるとされています。

冷却ファンは、エアコンのように水を直接冷やすわけではありません。その仕組みは、気化熱を利用するものです。ファンで水面に風を送ることで水の蒸発を促進させ、その際に水から熱が奪われることで水温が下がります。これは、濡れた体に風が当たると涼しく感じるのと同じ原理です。

ただし、この冷却効果は様々な要因によって変動します。

| 要因 | 解説 |

|---|---|

| 室温と湿度 | 部屋の温度が高かったり、湿度が高く空気がジメジメしていると、水の蒸発が妨げられるため冷却効果は低下します。 |

| 水槽のサイズ | 水量が多ければ多いほど、水温は下がりにくくなります。小型水槽の方が効果を実感しやすい傾向があります。 |

| ファンの性能 | ファンの風量が大きいほど、また、水面に当たる風の面積が広いほど、冷却効果は高まります。 |

| 照明器具 | 照明器具、特に蛍光灯やハロゲンランプは熱を発するため、冷却効果を相殺してしまう場合があります。LED照明は比較的発熱が少ないです。 |

このように言うと、効果が不安定に聞こえるかもしれません。しかし、日本の夏において、何もしなければ30℃を優に超えてしまう水温を、生体にとって安全な範囲である28℃以下に保つためには、2℃から4℃の低下でも非常に大きな意味を持ちます。自作ファンであっても、夏の高水温対策として十分に有効な手段であると言えるでしょう。

自作する際の安全性と注意点

コストを抑えつつ自由な設計が可能な自作ですが、安全性の確保は最も優先すべき重要な課題です。特に水と電気を扱うため、十分な知識と注意がなければ、機材の故障だけでなく、火災や感電といった重大な事故につながる危険性もあります。

まず、徹底した防水・防滴対策が不可欠です。ファン本体や配線の接続部分に水がかからないように、設置場所や角度を工夫してください。ビニールやプラスチックのカバーを取り付けたり、バスコーク(防カビ剤の入っていないもの)で隙間を埋めたりするのも有効な手段です。コンセント周りも、水はねや万が一の水漏れから保護できる場所に配置しましょう。

次に、ファンの固定は確実に行う必要があります。運転中の振動でファンが落下し、水没してしまう事故は絶対に避けなければなりません。結束バンドやネジ、強力な両面テープなどを使用し、簡単には動かないようにしっかりと固定してください。

自作における安全上の最重要注意点

- 防水対策:モーターや配線部分に水が絶対にかからないように設計する。

- 確実な固定:振動で水槽内に落下しないよう、頑丈に固定する。

- 配線の処理:ケーブルが傷ついたり、足を引っ掛けたりしないように整理する。

- 定期的な点検:異常な音や熱、部品の劣化がないか、定期的に確認する習慣をつける。

また、小さなお子様やペットがいるご家庭では、回転するファンに指や体を挟んで怪我をする可能性も考慮しなければなりません。ファンガードを取り付けるなど、安全対策を一層強化することが求められます。これらのリスクを十分に理解し、安全を確保できる自信がない場合は、無理に自作せず、安全基準を満たした市販品を選択することをお勧めします。

静音な市販品も解説!水槽冷却ファンと蓋の選び方

- 市販の静音冷却ファンの特徴

- 蓋をしたまま使えるおすすめファン

- 設置方法で変わる静音性の違い

- 電気代は自作と市販で違う?

市販の静音冷却ファンの特徴

市販されている水槽用冷却ファンの中には、「静音性」を特に重視して設計されたモデルが数多く存在します。自作品にはない、メーカーならではの技術や工夫が凝らされており、快適なアクアリウムライフをサポートしてくれます。

静音モデルの多くが採用しているのが、静音性に優れたモーターです。特に「DCモーター」を搭載した製品は、従来のACモーターに比べて動作音が静かで、かつ省エネ性能も高い傾向にあります。また、ファンの羽根の形状を工夫し、風切り音を低減させる設計も静音化に貢献しています。

さらに、多くの市販品は安全性と耐久性が高い点も大きな特徴です。防水・防湿加工が施されているのはもちろんのこと、サビに強い素材を使用するなど、長期間安心して使えるように作られています。万が一の際のメーカー保証やサポートが受けられるのも、市販品ならではのメリットと言えるでしょう。

便利な付加機能も魅力

一部の高性能モデルには、水温を自動で監視し、設定温度になると自動でファンのON/OFFを切り替えてくれる「サーモスタット機能」が搭載されています。これにより、冷えすぎを防ぎ、無駄な電力消費を抑えることができます。

デザイン性に関しても、水槽の景観を損なわないスリムでスタイリッシュな製品が多いのも嬉しいポイントです。自作の手間をかけずに、静かで安全、かつ高機能な冷却環境を求めるのであれば、市販の静音冷却ファンは非常に有力な選択肢となります。

蓋をしたまま使えるおすすめファン

水槽に蓋をすることは、魚の飛び出し防止や水の蒸発抑制、ホコリの侵入防止など多くのメリットがあります。そのため、「蓋をしたままで使える冷却ファンが欲しい」と考える方は非常に多いです。ここでは、そのようなニーズに応える市販ファンの特徴を紹介します。

蓋と併用できるファンを選ぶ際のポイントは、形状と設置方法にあります。最も一般的なのは、水槽の縁(フレーム)に直接取り付けるスリムなタイプです。これらの製品は非常にコンパクトに設計されており、蓋との間にできるわずかな隙間に設置することが可能です。送風部分が水槽の内側に向かって突き出す形になるため、効率的に水面へ風を送ることができます。

また、アームやクリップが付いており、設置する角度や高さを自由に調整できるタイプもおすすめです。このタイプであれば、蓋の形状に合わせて最適な位置から送風することが可能です。例えば、蓋に給餌口などの少し大きめの開口部があれば、そこを狙って風を送るという使い方もできます。

私が以前使っていたのは、送風口が細長いノズルのようになっている製品でした。これなら、蓋を少しだけずらしてできた隙間からでも効率的に風を送り込めるので、魚の飛び出しリスクを最小限に抑えつつ冷却できて重宝しました。

購入前には、ご自身の水槽の縁の厚さ(フレームレス水槽かフレーム付き水槽か)に対応しているかを必ず確認しましょう。製品の仕様に「対応水槽厚:〇~〇mm」といった記載がありますので、これをチェックすることが失敗しないための重要なポイントです。

設置方法で変わる静音性の違い

静音設計の冷却ファンを選んだとしても、設置方法が適切でなければ、予期せぬ騒音に悩まされることがあります。ファンの性能を最大限に引き出し、静かな環境を保つためには、設置の仕方に少し工夫を加えることが重要です。

騒音の主な原因の一つに「振動」があります。ファンモーターが動作する際の微細な振動が、水槽のガラスや水槽台に伝わり、「ブーン」という低い共振音(ビビリ音)を発生させることがあります。特に、ファンを水槽の縁に直接、プラスチック同士で固定すると、この現象が起きやすくなります。

この振動音を手軽に軽減する方法は、ファンと水槽の間に緩衝材を挟むことです。具体的には、以下のようなものが役立ちます。

- 防振ゴム・耐震マット:最も効果的な対策の一つです。100均でも手に入る小さなもので十分効果があります。

- 厚手のフェルトやスポンジシート:ファンと水槽の接触面に貼り付けるだけで、振動の伝達を和らげます。

- シリコンチューブ:チューブを縦に裂いて、水槽の縁にはめ込む方法も有効です。

また、冷却ファンを水槽自体ではなく、水槽台や近くの棚などに別途固定するという方法もあります。これにより、水槽への振動の伝達を根本的に断つことができます。ただし、この場合は風が的確に水面に当たるよう、角度や距離を慎重に調整する必要があります。

このように、ほんの少しの工夫で静音性は大きく改善されます。もしファンの音が気になる場合は、まず設置方法を見直してみることをお勧めします。

電気代は自作と市販で違う?

冷却ファンを夏の間ずっと稼働させるとなると、気になるのが電気代です。自作ファンと市販ファンでは、一体どちらが経済的なのでしょうか。結論としては、使用するファンの消費電力(W)によりますが、両者に大きな差はないことが多いです。

電気代は、以下の計算式で概算できます。

電気代(円) = 消費電力(W) ÷ 1000 × 1日の使用時間(h) × 30(日) × 1kWhあたりの電力量料金単価(円)

例えば、100均のUSBファンやPCファンの多くは、消費電力が2W~5W程度です。一方、市販の水槽用冷却ファンも、同程度の3W~6W前後の製品が主流となっています。仮に4Wのファンを24時間つけっぱなしにした場合の1ヶ月の電気代を計算してみましょう。(電力量料金単価を31円/kWhと仮定)

4W ÷ 1000 × 24h × 30日 × 31円/kWh ≒ 約89円

このように、ファン単体の電気代は自作でも市販でも、月々100円前後と非常に経済的であることが分かります。

ただし、ここで一つ考慮すべきなのが「サーモスタット」の有無です。前述の通り、市販の高性能モデルには水温を感知して自動でON/OFFを切り替えるサーモスタット機能が付いているものがあります。この機能があれば、水温が安定している時間はファンが停止するため、無駄な稼働がなくなり、結果的に電気代をさらに節約できる可能性があります。常に稼働し続ける自作ファンと比べると、年間を通したトータルコストでは市販品の方が経済的になるケースも考えられます。

100均と市販から選ぶ静かな水槽冷却ファンと蓋

- 夏の高水温は水槽の生体にとって危険信号

- 冷却対策として冷却ファンは非常に有効な手段

- 100均のアイテムで冷却ファンと蓋は安価に自作可能

- 自作のメリットはコストの安さと設計の自由度の高さ

- 自作のデメリットは手間と時間がかかることと安全性が自己責任である点

- 自作ファンの材料には100均のミニ扇風機やワイヤーネットが使える

- 通気性の良い蓋はBBQ網や鉢底ネットで簡単に自作できる

- より高い静音性を求めるならPCファンの流用がおすすめ

- 自作ファンの冷却効果は一般的に水温を2℃から4℃下げる

- 自作する際は防水対策と確実な固定を徹底し安全を最優先する

- 市販の静音ファンは静音モーターや安全性に優れた設計が特徴

- 蓋をしたまま使うにはスリムタイプや角度調整可能なファンが適している

- ファンの設置時に緩衝材を挟むと振動音を抑え静音性が向上する

- ファンの電気代は自作と市販で大差なく月々100円前後と経済的

- サーモスタット機能付きの市販品は結果的に電気代を節約できる場合がある