水槽冷却ファンがうるさい!100均とサーモスタットで対策

夏の暑い日、大切な魚たちが快適に過ごせるように設置した水槽の冷却ファン。しかし、いざ稼働させてみると「ブーン」という音が思った以上に大きく、リラックスタイムを妨げられていませんか。特に静かな夜間は、その騒音が気になってしまうことも少なくないでしょう。もしかしたら、100均で手に入る身近なアイテムを使って、このうるさい問題を解決できるかもしれない、あるいはサーモスタットを導入すればもっと快適になるのでは、とお考えの方もいるかもしれません。この記事では、うるさい水槽冷却ファンの原因特定から、誰でもすぐに試せる静音化対策、そして100均グッズを活用したDIYアイデアやサーモスタット接続のメリット・デメリットまで、あなたの悩みを解決するための情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、静かで快適なアクアリウム環境を取り戻すことができるはずです。

- うるさい水槽冷却ファンの主な原因と自分でできる基本的な対策

- 100均グッズを活用して振動を抑え、静音化を実現する具体的な方法

- 静音性に優れた冷却ファンの選び方と、後悔しないためのチェックポイント

- サーモスタットの導入で得られる静音化と電気代節約のメリット

100均で対策うるさい水槽冷却ファンとサーモスタット

- 冷却ファンのうるさい音の主な原因とは

- すぐに試せるファン騒音の基本的な対策

- 振動を抑えるための静音化のポイント

- ファンの冷却効果を最大限に高めるコツ

- ファンが故障?代用できるアイテム紹介

冷却ファンのうるさい音の主な原因とは

水槽の冷却ファンがうるさく感じられるのには、いくつかの原因が考えられます。原因を正しく理解することが、効果的な対策への第一歩です。主な原因は、モーターの動作音、振動による共振音、そして風切り音の3つに大別できます。

まず、モーター自体の動作音が挙げられます。製品の仕様や価格帯によってモーターの品質は異なり、特に安価なモデルでは動作音が大きくなる傾向があります。また、長期間の使用による経年劣化で、内部のベアリングが摩耗し、異音が発生することも少なくありません。これは、ファンが本来持っている性能が落ちてきたサインとも言えます。

次に、最も多い原因の一つが、ファン本体の振動が水槽や水槽台に伝わって発生する「共振音」です。ファンはモーターでプロペラを回転させているため、必ず微細な振動が発生します。この振動が、水槽のガラスやプラスチック製のフタ、設置している台などに直接伝わることで、振動が増幅されて「ブーン」という低い騒音になるのです。特に、設置面が硬く平らなほど、音は響きやすくなります。

共振とは?

ある物体が振動すると、その振動が他の物体に伝わり、同じように振動させる現象のことです。水槽と冷却ファンの場合、ファンの小さな振動が水槽全体を震わせて、大きな騒音を生み出してしまうことがあります。

そしてもう一つは、プロペラが空気を切る際に発生する「風切り音」です。これはファンが正常に動作している証拠でもありますが、風量が大きいモデルや、プロペラの形状によっては「シュー」や「フォー」といった高めの音が目立つことがあります。ファンの吸気口や排気口にホコリが溜まっていると、空気の流れが乱れて風切り音が通常よりもうるさくなることもあります。

これらの原因は一つだけでなく、複数が絡み合っている場合も多いです。ご自身のファンの音がどのタイプに近いか、一度耳を澄まして確認してみることをお勧めします。

すぐに試せるファン騒音の基本的な対策

冷却ファンの騒音が気になり始めたら、専門的な道具や知識がなくてもすぐに試せる基本的な対策から始めてみましょう。意外と簡単なことで、不快な音が軽減されることがあります。

最初に試してほしいのが、定期的な掃除です。ファンには空気中のホコリやゴミが付着しやすく、特にプロペラやモーター周辺に溜まると、回転のバランスが崩れて異音の原因となります。 また、空気の流れも悪くなるため、風切り音が大きくなることもあります。電源を必ずオフにした状態で、綿棒や柔らかいブラシ、エアダスターなどを使って、ファンカバーやプロペラのホコリを丁寧に取り除いてください。これだけでも、驚くほど静かになる場合があります。

次に、設置場所の見直しや固定の確認も重要です。ファンを固定しているネジやクリップが緩んでいると、振動が大きくなり騒音の原因になります。一度、すべての固定部分がしっかりと締まっているか確認し、緩みがあれば増し締めを行いましょう。また、ファンが水槽の縁やフタに直接触れている場合、接触面を変えるだけで音が小さくなることがあります。少し位置をずらしたり、角度を変えたりして、最も静かに動作するポイントを探してみてください。

「え、そんなことで?」と思うかもしれませんが、ファンの置き方一つで音の響き方は大きく変わるんですよ。まずはコストをかけずにできることから試すのが賢い選択です。

もし、ファンを水槽台など固い場所に置いている場合は、下に柔らかい布やタオルを一枚敷くだけでも効果が期待できます。これは、振動が直接台に伝わるのを防ぐ簡易的な防振対策です。これらの基本的な対策を試すだけでも、多くの場合は騒音レベルを一段階下げることが可能です。本格的な対策を行う前に、まずはこれらの簡単な方法から実践してみることを強くお勧めします。

振動を抑えるための静音化のポイント

前述の通り、冷却ファンの騒音の大きな原因は「振動」です。この振動をいかに抑えるかが、静音化を実現するための重要なポイントとなります。ここでは、特に100均で手軽に購入できるアイテムを活用した、効果的な振動対策について掘り下げていきます。

最も効果が期待できるアイテムの一つが、耐震ジェルマットや防振ゴムです。これらは本来、地震対策として家具の転倒を防いだり、洗濯機の振動を抑えたりするために使われるものですが、水槽冷却ファンの振動吸収にも絶大な効果を発揮します。使い方は非常に簡単で、冷却ファンの底面や水槽との接触部分に貼り付けるだけです。これにより、モーターから発生する微細な振動がマットやゴムに吸収され、水槽や台に伝わりにくくなります。100均でも様々なサイズや厚みのものが販売されているため、お使いのファンに合ったものを選びやすいでしょう。

100均で探せる振動対策グッズ

- 耐震ジェルマット:透明で目立ちにくく、粘着力でファンを固定する効果も期待できます。

- 防振ゴム・クッションゴム:厚みがあり、より高い振動吸収効果が見込めます。

- メラミンスポンジ:大きめにカットしてファンの下に敷くことで、簡易的な防振台として活用できます。

- EVAスポンジシート:好きな形にカットして使えるため、ファンと水槽の隙間に挟む緩衝材として便利です。

また、クリップで水槽の縁に固定するタイプのファンの場合、クリップと水槽の間にゴムシートやスポンジシートを挟むのも有効です。硬いプラスチック製のクリップが直接ガラスに触れると、振動が伝わりやすくなります。間に一層、柔らかい素材を挟むことで、振動の伝達を和らげることが可能です。

これらの対策は、それぞれ単体で行うよりも複数を組み合わせることで、より高い静音化効果が期待できます。例えば、「ファンの底面に耐震ジェルマットを貼り、さらにファン全体をメラミンスポンジの上に置く」といった具合です。100均グッズであればコストもほとんどかからないため、色々な組み合わせを試して、ご自身の環境で最も効果的な方法を見つけてみてください。

ファンの冷却効果を最大限に高めるコツ

冷却ファンの騒音対策を行うと、風量が落ちてしまい冷却能力が低下するのではないかと心配になる方もいるかもしれません。しかし、少しの工夫で静音性を保ちながら、冷却効果を最大限に引き出すことが可能です。

最も重要なポイントは、ファンから送られる風を効率的に水面に当てることです。冷却ファンは、水の蒸発(気化熱)を利用して水温を下げています。 そのため、風が水面を広く、そして優しく撫でるように当たることが理想です。

具体的なコツとしては、まずファンの角度調整が挙げられます。風を真下に強く吹き付けるのではなく、少し斜めの角度から水面全体に風が行き渡るように設置します。これにより、水面が波立ち、空気と触れる表面積が増えるため、気化効率が上がります。多くの製品では角度調整機能が付いているので、最適な角度を探ってみましょう。

次に、水槽のフタの工夫です。ガラス蓋などをしていると、湿気がこもってしまい気化熱による冷却効果が著しく低下します。 かといって完全に外してしまうと、魚の飛び出しや水の蒸発が激しくなりすぎる懸念があります。そこでおすすめなのが、網戸の網のようなメッシュ素材のフタや、BBQ用の網などを活用する方法です。これらは通気性を確保しつつ、魚の飛び出しを防ぐことができます。100均で材料を揃えて自作することも可能です。

水位の管理も忘れずに

冷却ファンを使用すると、通常よりも水の蒸発スピードが速くなります。 水位が下がりすぎるとフィルターの給水口が水上に出てしまったり、水質が急激に変化したりする原因になります。定期的に足し水を行い、常に適正な水位を保つように心がけましょう。

また、部屋自体の空気を循環させることも効果的です。サーキュレーターなどを使い、部屋の空気を動かすことで、水槽周辺の湿った空気が留まるのを防ぎ、蒸発を促進させます。これらのちょっとした工夫を組み合わせることで、ファンのパワーに頼りすぎなくても、十分に水温をコントロールすることが可能になります。

ファンが故障?代用できるアイテム紹介

冷却ファンから「カラカラ」「ジー」といったこれまでしなかった異音が聞こえたり、プロペラの回転が不安定になったりした場合、それは故障のサインかもしれません。特に長年使用しているファンは、モーターの寿命や部品の劣化が考えられます。真夏の暑い時期にファンが突然停止してしまうと、水温が急上昇し、生体にとって非常に危険な状況になりかねません。

本格的な夏が来る前や、少しでも異常を感じたら、早めに新しい製品への買い替えを検討するのが最も安全です。しかし、万が一、急に故障してしまい、すぐに新しいファンを買いに行けないという緊急事態も考えられます。

そのような場合に役立つ、一時的な代用アイテムをいくつか紹介します。

注意:これから紹介する方法は、あくまで応急処置です。安全性や冷却能力は専用品に劣るため、長期間の使用は避け、できるだけ早く水槽専用の冷却ファンを準備してください。

1. PC用のUSBファン

最も代用しやすいのが、パソコンの冷却などに使われるUSBファンです。特に100均や家電量販店で手軽に入手できる小型のものが便利です。 クリップ付きのモデルであれば、水槽の縁に挟んで使用できます。 ない場合でも、スマホスタンドやブックスタンドなどを利用して、うまく角度を調整し水面に風を送るように設置します。

2. 小型のクリップ扇風機

少し大きめになりますが、100均などでも販売されている小型のクリップ扇風機も代用可能です。 風量が強すぎることが多いので、水面から少し離して設置したり、一番弱い風量で運転したりするなどの調整が必要です。水しぶきが直接かからないよう、設置場所には十分注意してください。

私も一度、夜中にファンが壊れて焦った経験があります。その時は机にあったPCファンを水槽に向けて急場をしのぎました。いざという時のために、代用できそうなものを覚えておくと安心ですよ。

これらのアイテムで一時的に冷却を行う場合でも、水温計をこまめにチェックし、水温が下がりすぎていないか、あるいは十分に冷却できているかを確認することが非常に重要です。あくまで「何もしないよりは良い」という緊急対策として覚えておきましょう。

サーモスタットで選ぶうるさい水槽冷却ファンと100均

- 100均グッズで冷却ファンを自作する方法

- 静かな冷却ファンの後悔しない選び方

- 静音性が高いおすすめ冷却ファンを紹介

- サーモスタット接続のメリットデメリット

- サーモスタットで電気代は節約できる?

- うるさい水槽冷却ファンは100均とサーモスタットで解決

100均グッズで冷却ファンを自作する方法

市販の冷却ファンに満足できない場合や、コストを極限まで抑えたいという方には、100均グッズを活用したファンの自作も一つの選択肢です。少しの工作で、自分の水槽にぴったりのオリジナル冷却ファンを作ることができます。

ただし、自作にはメリットだけでなくデメリットも存在するため、挑戦する前に両方を理解しておくことが重要です。

自作の注意点

自作ファンは電気製品を扱うため、水濡れによるショートや感電のリスクが伴います。また、防水性や耐久性は市販品に劣るため、あくまで自己責任で行う必要があります。特にコンセントに直接つなぐACアダプタの加工は危険ですので、電源はUSB供給タイプのものを選びましょう。

基本的な作り方の例

最も一般的なのは、100均(ダイソーなどで300円〜500円程度)で販売されているUSB卓上ファンを改造する方法です。

▼必要なもの

- USB卓上ファン(クリップ付きや首の角度が変えられるものが便利)

- ファンを水槽に固定するための土台やアーム(スマホスタンド、ワイヤーネット、結束バンドなど)

▼作成手順

- ファンの選定:できるだけ小型で、角度調整がしやすいものを選びます。クリップ付きならそのまま使える場合もあります。

- 固定方法の検討:水槽の形状に合わせて、ファンをどのように固定するかを考えます。例えば、スマホのアームスタンドのクリップ部分をファンに取り付けたり、ワイヤーネットを曲げて水槽の縁に引っ掛ける台座を作ったりする方法があります。

- 組み立て:結束バンドや強力な両面テープ、グルーガンなどを使って、ファンと固定具をしっかりと合体させます。ぐらつきがないように、頑丈に取り付けることがポイントです。

- 設置と調整:完成した自作ファンを水槽に設置し、水面に効率よく風が当たるように角度を微調整します。USB電源に接続し、正常に動作するか確認して完成です。

自作の最大のメリットは、圧倒的なコストパフォーマンスと、自分の水槽に合わせて自由に設計できるカスタマイズ性です。しかし、市販品と比べて冷却能力が不安定であったり、見た目が不格好になったり、そして何より安全性のリスクがあることを忘れてはいけません。 メリットとデメリットを天秤にかけ、慎重に判断してください。

静かな冷却ファンの後悔しない選び方

騒音問題から解放される最も確実な方法は、初めから静音性に優れた冷却ファンを選ぶことです。様々な製品が市場に出回っていますが、いくつかのポイントを押さえることで、購入後の後悔を減らすことができます。

まず注目したいのは、モーターの種類です。一般的に、「DCモーター」を搭載したファンは、「ACモーター」のファンに比べて静音性が高く、消費電力も少ない傾向にあります。価格は少し高めになることが多いですが、その静かさは特筆すべきものがあります。製品の仕様欄に「静音設計」や「DCモーター採用」といった表記があるかを確認しましょう。

次に、風量調節機能の有無も重要なチェックポイントです。常に最大風量で運転する必要がない場合も多く、状況に応じて風量を下げられれば、それだけで動作音はかなり小さくなります。無段階で調節できるタイプや、複数の段階で切り替えられるタイプなどがあるので、自分の使い方に合ったものを選びましょう。

また、製品パッケージや説明書に記載されている動作音のデシベル(dB)数も参考になります。もちろん数値が小さいほど静かです。一般的に、30dB以下であればかなり静か、40dBを超えると人によってはうるさいと感じ始める目安とされています。ただし、測定環境によって数値は変わるため、あくまで参考程度と捉え、実際に購入した人のレビューなども併せて確認するのがおすすめです。

| チェック項目 | ポイント | 解説 |

|---|---|---|

| モーターの種類 | DCモーターがおすすめ | 静音性に優れ、省エネ効果も高い傾向があります。 |

| 風量調節機能 | 機能付きを選ぶ | 風量を下げれば動作音も小さくなり、状況に応じた使い分けが可能です。 |

| 動作音(dB) | 数値が小さいもの | 30dB台前半までが静音モデルの一つの目安。レビューも参考にしましょう。 |

| 水槽サイズへの適合 | 自分の水槽に合ったもの | 大きすぎるファンは過冷却や騒音の原因に。小さすぎると冷却能力が不足します。 |

| 設置方法 | 設置しやすい形状か | 水槽の縁の厚さやフタの有無などを考慮し、取り付け可能なモデルを選びます。 |

これらのポイントを総合的に判断し、自分の水槽環境や予算に最も合った製品を選ぶことが、静かで快適なアクアリウムライフへの近道となります。

静音性が高いおすすめ冷却ファンを紹介

ここでは、市場で評価が高く、特に静音性に定評のある冷却ファンのタイプやメーカーについて紹介します。具体的な製品選びの参考にしてください。

静音性を重視するアクアリストから特に人気が高いのが、ジェックス(GEX)社やテトラ(Tetra)社といった大手アクアリウムメーカーから販売されている製品です。これらのメーカーの製品は、長年のノウハウを活かした静音設計が施されていることが多く、品質も安定しています。

ジェックス(GEX) 「アクアクールファン」シリーズ

ジェックスの「アクアクールファン」シリーズは、コンパクトなモデルから大型水槽に対応するパワフルなモデルまで、幅広いラインナップが特徴です。特に静音性の高い送風ファンを採用しているモデルが多く、動作音が気になりにくいと評判です。シンプルな構造で設置が簡単なのも魅力の一つです。

テトラ(Tetra) 「クールファン」シリーズ

テトラの「クールファン」シリーズもまた、高い冷却能力と静音性を両立させていることで知られています。安全ネットが付いていたり、取り付けが簡単なクリップ式を採用していたりと、ユーザーの使いやすさに配慮した設計がなされています。一部のモデルでは、冷えすぎを防止するセンサーが付属しているなど、機能性も高いです。

結局のところ、実績のある有名メーカーの製品は安心感が違いますね。価格だけで選んでしまうと、騒音で後悔することになりかねません。初期投資は少し高くても、毎日使うものだからこそ静かなモデルを選ぶ価値は十分にあります。

これらのメーカー以外にも、コトブキ工芸などのメーカーからも静音性をうたった製品が販売されています。 製品を選ぶ際には、前述した「静かな冷却ファンの後悔しない選び方」で挙げたポイント、特に「DCモーター採用」や「風量調節機能」の有無などを確認することをお勧めします。また、Amazonや楽天などの通販サイトのレビューを参考に、実際に使用しているユーザーの「音に関する評価」をチェックするのも非常に有効な方法です。

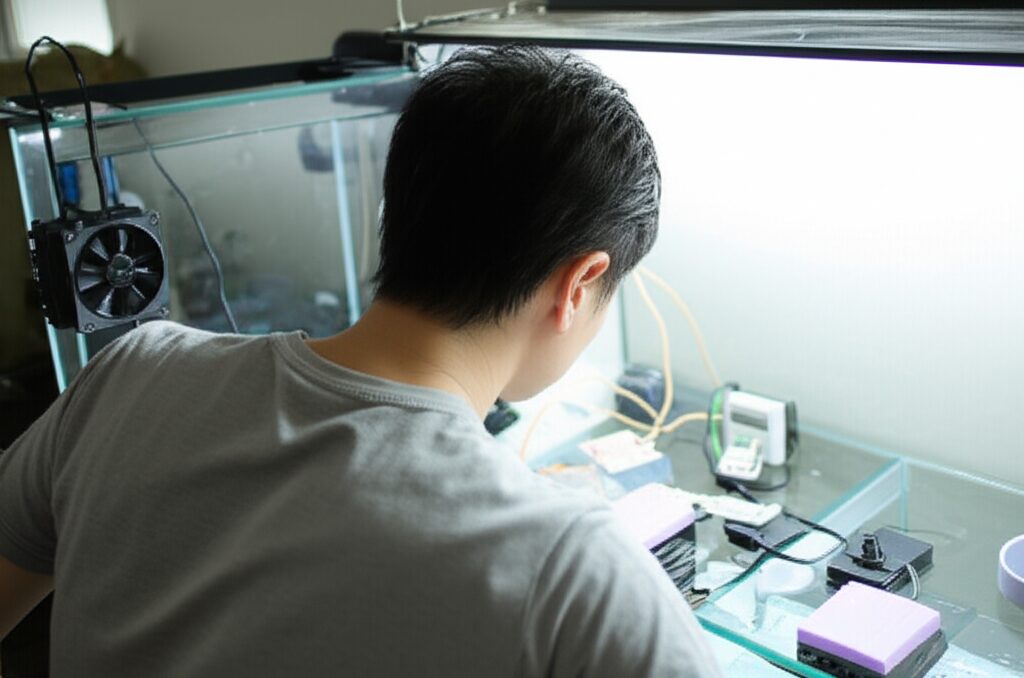

サーモスタット接続のメリットデメリット

冷却ファンの騒音対策として、非常に効果的なのが「逆サーモスタット」の導入です。これは、冬場に使うヒーター用のサーモスタットとは逆に、設定した水温以上になると電源をONにし、設定水温まで下がると電源をOFFにしてくれる便利な装置です。 冷却ファンとコンセントの間に接続するだけで、ファンの稼働を自動化できます。

サーモスタット接続の主なメリット

- 絶大な静音効果: ファンが必要な時だけ稼働するため、トータルの運転時間が激減。結果として、騒音を感じる時間も大幅に短縮されます。

- 過冷却の防止: 夜間など外気温が下がった際にファンが回り続けて、水温が必要以上に下がってしまうのを防ぎます。これにより、生体へのストレスを軽減できます。

- 省エネ・節電効果: 無駄な稼働がなくなるため、電気代の節約につながります。

- 製品寿命の向上: ファンのモーターが動いている時間が短くなるため、製品自体の寿命を延ばす効果も期待できます。

このように、サーモスタットの導入はメリットが非常に大きいです。特に「ファンがうるさいけれど、冷却はしっかりしたい」というジレンマを抱えている方にとっては、最適な解決策と言えるでしょう。

一方で、いくつかのデメリットも存在します。

サーモスタット接続のデメリット

- 初期費用の発生: サーモスタット本体を購入するための追加コストがかかります。価格は数千円程度のものが主流です。

- 配線の追加: コンセント周りの配線が一本増えるため、見た目が少しごちゃごちゃする可能性があります。

- センサーの設置場所: 水温を正確に測定するため、センサー部分を水流のよどまない適切な場所に設置する必要があります。

デメリットはあるものの、それらを補って余りあるメリットを享受できるため、冷却ファンを導入している、あるいはこれから導入しようと考えているすべての方に、サーモスタットの併用を強くお勧めします。騒音問題の解決だけでなく、より良い水槽環境の維持にも繋がります。

サーモスタットで電気代は節約できる?

「サーモスタットを導入すると初期費用がかかるけど、本当に電気代は節約できるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。結論から言うと、多くの場合、電気代の節約につながります。

水槽用の冷却ファンは、もともと消費電力が数ワット程度と非常に小さいものがほとんどです。 そのため、24時間つけっぱなしにしたとしても、月々の電気代は数百円程度に収まることが多く、それ自体が家計を大きく圧迫するものではありません。

しかし、注目すべきは「無駄な稼働をなくす」という点です。例えば、エアコンが効いている涼しい時間帯や、夜間から早朝にかけて外気温が下がる時間帯など、ファンを回す必要がない場面は意外と多くあります。サーモスタットがない場合、こうした時間帯もファンは回り続けてしまいます。

「チリも積もれば山となる」ということですね。一日数時間の無駄な稼働でも、一夏トータルで見ればそれなりの節約になります。何より、必要ないときにファンが止まっているという安心感は大きいですよ。

サーモスタットを接続すれば、水温が設定値(例えば27℃)に達している涼しい時間帯は、ファンの電源が自動的にOFFになります。そして、日中になって水温が上昇し始め、設定値を超えた時にだけONになるのです。このON/OFFの自動化によって、ファンの総稼働時間を大幅に短縮することができます。

具体的な節約金額は、お住まいの地域の気候や部屋の環境、水槽のサイズ、設定温度などによって大きく変動するため一概には言えませんが、ファンの稼働時間が半分になれば、当然ながら電気代も半分になります。サーモスタット本体の購入費用はかかりますが、長期的に見れば、電気代の節約分で元が取れる可能性は十分にあります。

また、電気代の節約効果以上に、過冷却を防いで生体の健康を守る、騒音を減らして人間の快適性を向上させるといったメリットの方が大きいと考えるべきでしょう。

うるさい水槽冷却ファンは100均とサーモスタットで解決

- 水槽冷却ファンの主な騒音原因はモーター音、振動音、風切り音

- 最初に試すべき対策はファン本体の定期的な清掃と固定ネジの確認

- 騒音の多くはファンと水槽が接触する部分の振動(共振)が原因

- 100均の耐震ジェルマットや防振ゴムは振動対策に非常に有効

- クリップ部分にゴムシートを挟むだけでも静音化の効果が期待できる

- 冷却効果を高めるには風を水面全体に広く当てることがコツ

- メッシュ状のフタは通気性を確保しつつ魚の飛び出しを防ぐのに役立つ

- 故障のサインは異音や回転の不安定さで早めの交換が推奨される

- 緊急時には100均のUSBファンなどを一時的に代用することも可能

- 静かなファンを選ぶならDCモーター採用で風量調節機能付きのモデルがおすすめ

- 逆サーモスタットを接続すればファンの稼働を自動化できる

- サーモスタットはファンが必要な時だけ動くため静音効果が絶大

- ファンの稼働時間が減ることで電気代の節約にも繋がる

- 過冷却を防ぎ水温を安定させることで生体へのストレスを軽減できる

- 初期費用はかかるもののサーモスタット導入のメリットは非常に大きい